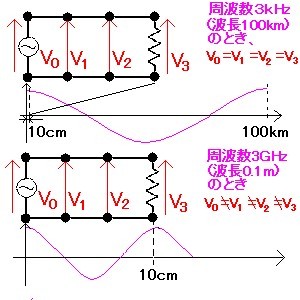

「集中定数」とは、回路網の長さや素子の大きさが、そこを流れる交流の波長に対して無視でき、回路定数や素子定数が1点に集中しているという意味で、集中定数回路とか集中定数素子(コンポーネント)と呼ばれる。これに対して、「分布定数」は、回路網の長さや素子の大きさが波長に対して無視できなく、部品として目に見えない素子が分布していると考える必要がある場合に使用する。例えば、図1の上図のように、信号源と負荷の間の配線の距離が10 cmで、信号源の周波数が3 kHz(波長が100km)とすると、線路のどこで電圧を測定しても同じであるが、図1の下図のように、信号源の周波数が3GHz(波長が10cm)だと、配線(伝送線路)上の位置により電圧が異なるので、なんらかの回路素子(通過する信号の振幅と位相を変化させるもの)が伝送線路上に分布しているものとして考える必要がある。

分布定数回路については、以下のサイトが詳しい。